本文

【生命環境学科】1年生 生物学実験6回目 植物病原菌の観察

生物学実験の第6回目は安藤教授の担当で、テーマは,「植物病原菌の観察」です。採取した植物病原菌を顕微鏡を使って観察しました。植物も病気にかかります。

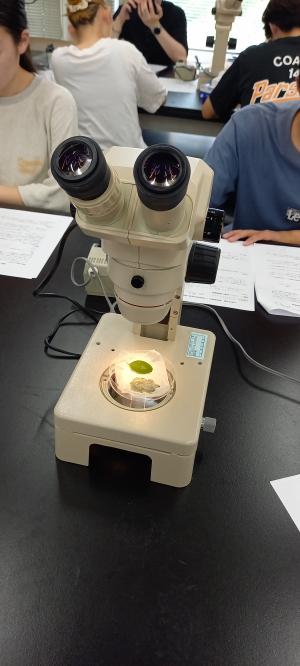

採集した病気にかかっている植物やイネのいもち病を感染させたタマネギを実体顕微鏡や正立顕微鏡で観察しました。顕微鏡の使い方も慣れてきたでしょうか?

以下に実際に行った実験の流れや様子を掲載します。

アカツメクサのうどんこ病のサンプルを取りにいきました。

場所は、5号館横の駐車場と道路の間の街路樹下です。

実体顕微鏡でうどんこ病菌を観察しました。

肉眼で見たものが、実体顕微鏡でどう見えるか意識して観察してもらいました。

(上)実体顕微鏡での観察―比較のための健全な葉

(下)実体顕微鏡での観察―うどんこ病罹病葉

網目状の菌糸が葉の表面を覆っている様子が分かります。

また、ところどころ「だま」になっているのは分生子(胞子)と思われます。

次の正立顕微鏡観察でさらに詳細に確認します。

うどんこ病の罹病葉にセロハンテープを貼ってうどんこ病菌を剥がしとり、正立顕微鏡で観察します。

セロハンテープをスライドグラスに張り付けて観察します。

観察結果、うどんこ病菌の分生子(胞子:楕円のもの)や分生子柄(分生子がついている菌糸)が観察できました。実体顕微鏡で見えていた網目状の菌糸やところどころ玉になっていた部分(分生子と思われる)を思いだしてもらい、見え方の違いを意識して観察してもらいました。

実験風景です。

(上)イネいもち病菌の観察にはタマネギの表皮を使いました。

剥がしたタマネギの表皮にいもち病菌の分生子(胞子)を懸濁した液をのせて1日後の様子を正立顕微鏡を用いて観察しました。

(下)いもち病菌の感染の様子。

黒い丸の部分が付着器とよばれる感染に必要な器官です。

付着器から菌糸(侵入菌糸)がタマネギの細胞の中に伸びていきます。

担当教員の所属する生命科学コースのインスタグラムにも写真を掲載しています。

大学概要

大学概要

学部・大学院・専攻科

学部・大学院・専攻科

学生生活・就職支援

学生生活・就職支援

研究・地域連携・国際交流

研究・地域連携・国際交流

入試情報

入試情報