本文

【生命科学コース】共同研究がNatureに掲載

生命科学コースの菅研究室(分子進化発生学)が参加した国際共同研究の成果が、Nature誌に掲載されました。

Kim, I.V. et al. Chromatin loops are an ancestral hallmark of the animal regulatory genome. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08960-w

核をもつ真核生物の細胞では、核の中で、生物の設計図であるDNAが小さく折りたたまれて納められています。これを染色体と呼びます。

ヒトの染色体(Wikipediaより)

しかし単に小さく固く折りたたまれているだけでは、必要な遺伝子情報を読み取ることができません。そこで、よく使う遺伝子が存在する領域は、折りたたみをほどいてDNAの配列を読み取りやすくしています。

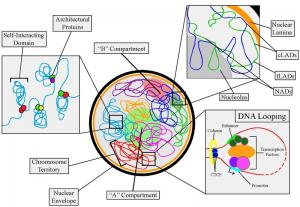

更に細胞は、遺伝子を適切に読み取るために、ほどいた染色体に様々な物理的な構造の変化を加えます。例えば、染色体上で遠く離れた領域同士をわざわざ近づけてループ構造を作ったり、関連のある遺伝子が集まっている領域を物理的に区切って、他の遺伝子との「混線」が起きないようにしたりしています。つまり核の中の染色体は、かなり複雑な三次元構造をとっている、ということが最近わかってきています。しかし、こうした染色体の複雑な三次元構造が、クラゲやカイメンなどのいわゆる「原始的な」動物にも存在するのか、また、動物がまだ多細胞性を獲得する前、単細胞であった時代はどうだったのかはわかっていませんでした。

核の中の染色体の配置(Wikipediaより)

スペインのKim博士とSebé-Pedrós博士は、世界5か国の研究者と協力して、この謎に迫りました。その結果、染色体の三次元構造は動物の進化のごく初期に進化した、ということが判明しました。一方で、動物に近縁な単細胞生物からは、そうした構造は一切見つかりませんでした。すなわち、染色体の複雑な三次元構造というイノベーションが、現在の動物の多様な姿や、行動の進化につながったと考えられます。なぜなら、こうした三次元構造は、我々が今見る動物の、多様な細胞や発生(動物が卵から成体を作り出す過程)の様式を作り出す基礎となっているからです。

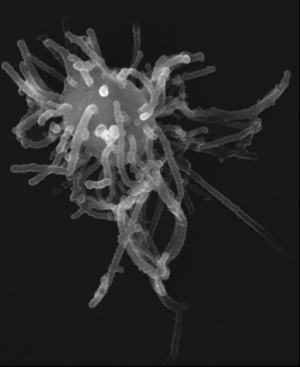

この研究では、いかに高精度で染色体DNAの塩基配列を解読するか、という点が鍵となりました。菅裕教授と、菅研究室大学院生の傳保聖太郎さんと日野礼仁さん(謝辞に掲載)は、動物に近縁な単細胞生物であるカプサスポラという生き物の全DNA塩基配列を、相当な手間をかけて、これまでになく高い精度で解読することで、この共同研究に貢献しました。

単細胞生物カプサスポラ 単細胞性の生き物でありながら、細胞接着や細胞間の連絡に関わる遺伝子をたくさん持っています。菅研究室では、そうした遺伝子が、動物の多細胞化以前にどのような機能を持っていたのかを調べることで、動物の多細胞化の起源を探ろうとしています。

生命科学コースでは、こうした基礎研究にも力を入れています。基礎研究は、成果が出るまでに多くの時間がかかりますが、人類の視野を広げ、短期的な視点では思いつかないような新たな可能性を社会に提供するという重要な役目を負っています。本研究も、助成を受けてから何年もたってやっと結実したものです。地方の公立大学である本学には、そうした基礎研究を大事に育てる気風がまだ残っています。

菅教授コメント:「この研究は自分たちが主体となって行ったものではなく、ここで紹介するほどのことではないのですが、それでも、こうしたインパクトの大きい国際プロジェクトに、日本から、そして県大の学生とともに、割としっかりとした貢献ができたということに関しては、それなりの意義を感じています。次は自力でNatureに出せるように頑張ります。」

[この研究の一部は、文科省科学研究費JP22K06343(菅)、および県立広島大学重点研究(2015-2016菅)からのサポートを得て行われました]

大学概要

大学概要

学部・大学院・専攻科

学部・大学院・専攻科

学生生活・就職支援

学生生活・就職支援

研究・地域連携・国際交流

研究・地域連携・国際交流

入試情報

入試情報